新国标来了, 你的刹车习惯要“改”了

- 2025-07-10 06:11:51

- 773

新能源车单踏板模式的争议始终存在:一方认为其既非安全选择,也不具备省电优势,且与多数司机的操作习惯相悖;另一方则有不少车主对其表示认可。如今,7月7日,监管层面已就此作出明确回应,乘用车制动系统技术要求及实验方法国标已正式公布,将于明年1月1日起实施。

新国标针对单踏板模式的操作风险作出了具体规范:每次启动车辆后,默认状态下不允许仅通过松开加速踏板实现停车,必须操作制动踏板才能完成停车动作。

便利与风险并存的“双刃剑”

从国家层面的界定来看,单踏板模式的安全性存疑,其核心问题在于增加了安全隐患。原理在于,紧急情况下踩刹车的动作需要长期训练形成肌肉记忆,而过度依赖单踏板模式会阻碍这种记忆的建立。

单踏板模式的本质,是将动能回收系统与加速踏板深度绑定。驾驶员松开踏板时,电机反向运转实现制动并回收能量,理论上可提升15%以上续航。

这种设计在特斯拉上在早些时候尤为激进,甚至取消了动能回收强度调节选项,强制用户适应“一踩就走、一抬就停”的操作逻辑,但后来也都进行了人性化的修改,以及可以像油车一样,松开油门和刹车可以最低以8码的速度缓行。

对于新手司机来说,这种“零切换”的驾驶体验确实降低了操作复杂度,尤其在早晚高峰频繁启停时,脚不离踏板就能完成跟车,堪称“堵车神器”。

但硬币的另一面不容忽视。传统驾驶习惯中,刹车踏板承担着终极安全责任,而单踏板模式通过改变肌肉记忆,可能导致紧急情况下的“制动延迟”。

事实上,已有大量事故案例印证了这一点:驾驶员在紧急状态下误将油门当作刹车,一脚踩死导致车辆非但未减速,反而加速冲行,最终酿成车毁人亡的惨剧。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)数据显示,每年超1.6万起可避免车祸源于踏板误操作,而特斯拉246例失控事故多数指向驾驶员踩错踏板。

更值得警惕的是,国内某国产新能源车型曾因单踏板模式软件缺陷,在长下坡时出现制动失效风险,最终触发大规模召回。这种“一损俱损”的设计漏洞,让监管部门不得不重新审视技术创新与安全底线的平衡。

从行业试验到国家标准的进化

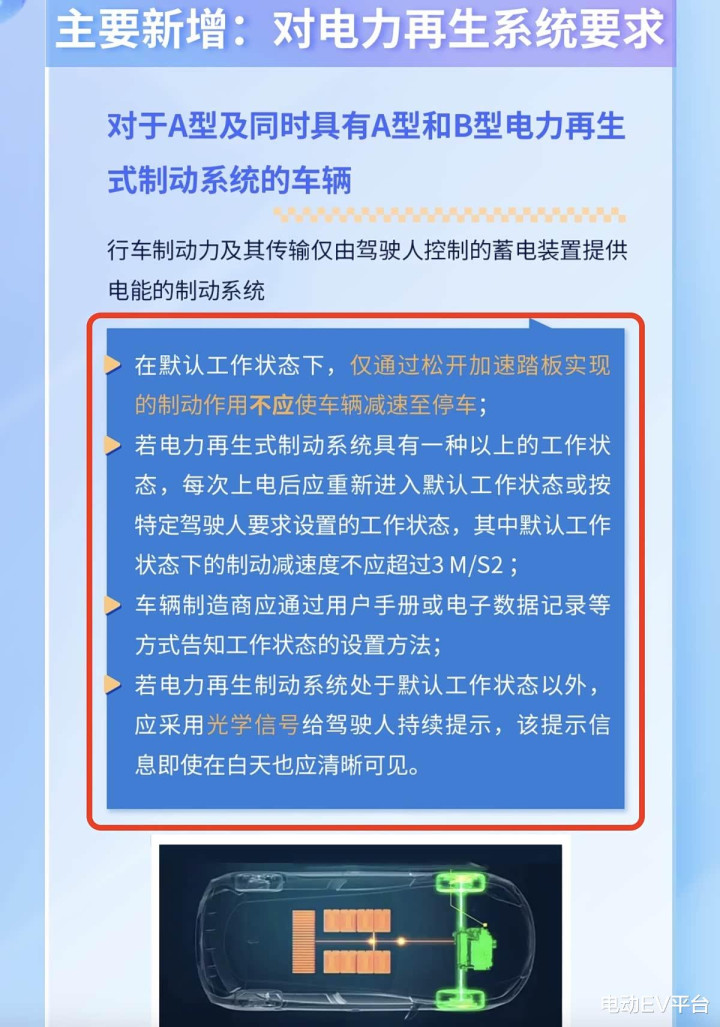

此次新规并非简单的“一刀切”,而是经过精密测算的制度创新。核心条款包含三重考量:

一是默认模式回归双踏板逻辑,通过物理隔离降低误操作概率;

二是保留单踏板模式作为可选项,但强制每次启动后重置并伴随视觉警示,确保用户主动选择时保持清醒认知;

三是要求动能回收减速度超过1.3m/s²时自动点亮刹车灯,消除后车追尾隐患。这种“引导而非禁止”的设计,既避免了技术倒退,又通过标准化倒逼企业优化算法。

政策制定者的智慧还体现在分阶段实施策略上。新车型从2026年起逐步合规,现有车型宽限至2027年,为车企预留了18个月的技术调整期。这种“软着陆”模式,既避免了存量市场的震荡,又给予企业足够时间验证方案。

例如比亚迪工程师就表示,通过优化刹车灯触发逻辑和动能回收曲线,完全可以在保留单踏板便利性的同时贴合传统驾驶习惯。这种技术迭代的空间,恰恰体现了政策的前瞻性,不是否定创新,而是为创新划定安全边界。

对消费者而言,新规带来的是更透明的选择权。当车企不得不将单踏板模式从“隐藏彩蛋”变为“显示开关”,用户将更清晰地认知不同模式的利弊。正如河南省汽车行业协会负责人所言,这种“默认安全+自主选择”的设计,既守护了公共安全底线,又尊重了个性化需求,堪称制度创新的典范。

而对于行业来说,新规标志着中国从汽车制造大国向标准输出强国的跨越,当GB21670—2025成为全球首个明确规范单踏板模式的国家标准,其影响力将远超国界,为智能汽车时代的安全治理提供“中国方案”。

电动EV:

新国标落地,不是对技术创新的否定,而是给驾驶安全系上 “保险绳”。

对老司机而言,重拾刹车踏板的肌肉记忆或许需要适应,但每一次规范操作都在降低风险;对新手来说,默认双踏板模式更像 “安全扶手”,让探索新技术少了后顾之忧。

当行业在标准框架内打磨细节,当用户在清晰选择中养成习惯,新能源车才能真正在安全与便利的轨道上,驶向更成熟的未来。

大家怎么看呢?评论区聊聊。

最后附国标一览长图。

- 上一篇:百万网红大头突发疾病离世

- 下一篇:那尔那茜本科毕业后留学年